|

小さなお堂があるだけで、ほとんどのエリアが広場というか草原です。 |

|

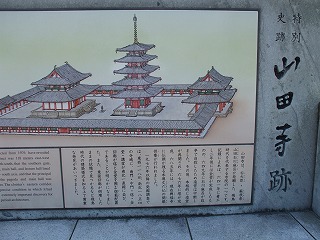

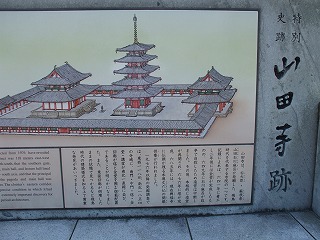

山田寺は蘇我倉山田石川麻呂が創建したお寺だったのでした。

創建当初は、五重塔まである大寺ったのですね。 |

蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらのやまだのいしかわのまろ)呂は、中大兄皇子と中臣鎌足に与して、蘇我氏宗家打倒の片棒を担ぎました。

〜 Wikipedia 〜

皇極天皇4年(645年)、中大兄皇子が中臣鎌足と共謀して入鹿の誅殺をはかった際に(乙巳の変)、その暗殺の合図となる朝鮮使の上表文を、石川麻呂が大極殿で読み上げた。

その時、暗殺がなかなか実行されなかったため、石川麻呂は文を読み上げながら震えて冷や汗をかいたと言われる。

そのことを不審に思った入鹿に「何故震えている」と問われたが、石川麻呂は「帝の御前だからです」と答えた。

その後、改新政府において右大臣に任命される。

大化5年(649年)、異母弟の日向に石川麻呂が謀反を起こそうとしていると密告されて孝徳天皇により兵が派遣されたため、長男の興志ら妻子と共に山田寺で自害した。

なお、この事件は中大兄皇子と中臣鎌足の陰謀であったとされている。

私は、古代史よく判らないのですが、中大兄皇子の政治方針に、蘇我倉山田石川麻呂が邪魔だったということでしょうか。

乙巳の変で、蘇我倉山田石川麻呂は、中大兄皇子にうまく利用されたと思います。

中大兄皇子の妃には、蘇我氏系の妃が何人かいるようですが、蘇我倉山田石川麻呂の娘もいました。

遠智娘(おちのいらつめ)です。

驚いたのは、遠智娘は、中大兄皇子との間に、大田皇女(伊勢斎宮となった大来皇女、大津皇子の母)、うののさらら(後の持統天皇)を産んでいます。

遠智娘は、自分の父を死に追いやった(あるいは抹殺を黙認した)夫・中大兄皇子をどんな感情で見ていたのでしょう。 |

|

山田寺は、石川麻呂の自害の後に完成、中世以降は衰微して、明治の廃仏毀釈の際に廃寺となりました。

その後、明治25年に小寺院として再興されています。 |

|

山田寺跡は、昔の出来事が無かったのように、今はのんびりした、広やかな草原でした。

|

■ 藤原京跡

次に、藤原京跡を訪ねました。

藤原京は、飛鳥京の西北部、奈良県橿原市に建設された、日本史上最初で最大の都城です。

当初、藤原京は大和三山(北に耳成山、西に畝傍山、東に天香具山)の内側にあると想像されていました。

その後の調査で判明した規模は、5.3キロ四方で少なくとも25平方キロあり、平安京(23平方キロ)や平城京(24平方キロ)をしのぎ、古代最大の都であったことがわかりました。

大和三山を内に含む規模です。

藤原京は、持統天皇、文武天皇、元明天皇の三代、16年間の都となりました。 |

|

橿原市高殿町に藤原宮の大極殿(だいごくでん)の土壇が残っており、周辺は史跡公園になっています。 |

|

藤原京が16年間の短命で終わってしまったのは、都市計画が失敗したからということです。

排水が悪く、汚物が都城に流れ込んできたようです。

大極殿跡から周りを見ると、一面の平野です。それほど高低差が無いように見受けられます。 |

|

大極殿跡の近くには、今でも池があります。

確かに排水をうまく考えないと、いけないですね。

|

|

<天香具山>

「春過ぎて夏来たるらし白たへの衣干したり天香具山」〜持統天皇

天香具山、あまり形がよくないです。

もっと形がよいものと勝手に想像していました。 |

|

<畝傍山>

こちらの方がきれいな円錐形です。

|

藤原京から壺阪寺を結ぶラインは、聖なるラインと呼ばれています。

このライン上に、天武・持統天皇陵、高松塚古墳、天武天皇の皇子たちの古墳群が一直線に並んでいるそうです。

|

■ 伝板蓋宮跡

乙巳の変の舞台となりました |

|

天智天皇、一般的には、中大兄皇子として知られます。

舒明天皇の第二皇子で、母は宝皇女(のちの皇極天皇)です。

皇后は異母兄・古人大兄皇子の娘・倭姫王。

645年6月、中大兄皇子は、中臣鎌足らと謀り、クーデターを起こして蘇我入鹿を暗殺しました。(乙巳の変)

|

|

|