■ 円覚寺

円覚寺は、今からおよそ700年前、鎌倉時代の弘安5年(1282年)、鎌倉幕府執権 北条時宗が、元寇の戦没者追悼のため中国僧の無学祖元を開山として、鎌倉市山ノ内に創建した寺院です。鎌倉五山第二位です。 |

|

円覚寺の入口が、横須賀線により分断されています。 |

|

白鷺池(びゃくろち)

左右相対の方形の池が広がっています。 |

|

まずは、円覚寺の三門が出迎えてくれます。大きくて迫力があります。

|

|

選仏場

選仏場とは、坐禅場のことだそうです。

南北朝時代の作と伝えられる薬師如来が安置されています。 |

|

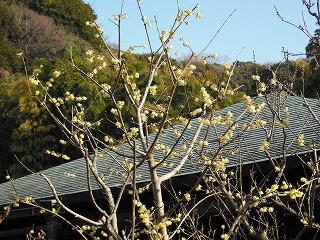

仏殿脇の白梅の木は、早くも満開になっていました。

早いですね。 |

|

さらに先へ登っていくと、左側に、夢窓国師が作庭したものといわれる「妙香池(みょうこうち)」という池があります。

この池は心字池で、岩盤を掘り下げてつくられています。

池の山側には、波浪の浸食を擬した虎頭岩が配されています。 |

|

方丈庭園

国宝の円覚寺 舎利殿は、修復の最中のようで、建物の上に覆いが掛けられていました。

|

|

黄梅院

北条時宗の開基廟もすぎ、一番上まで登りきると、夢窓国師の塔所(墓所)である「黄梅院」があります。

室町二代将軍 足利義詮の分骨も葬られ、関東における夢窓派の本拠になりました。 |

|

洪鐘(梵鐘) 国宝

1301年、北条貞時が国家安泰を祈って寄進したものです。

鎌倉第一の大鐘で国宝にしていされています。

大きな鐘です。

高台の上にあり、ここまで階段を登るのがたいへんです。 |

|

円覚寺を後にし、南へ向かい、次は、浄智寺を参拝します。

■ 浄智寺

浄智寺は、若くして亡くなった北条宗政(北条時頼の3男)の菩提を弔うために、南州宏海を開山とし、弘安6年(1283年)に創建されました。

宗政の夫人と兄北条時宗の創建であるようです。 |

|

入口の雰囲気が好きです。

池にかかる石橋と、ゆるやかな階段と周りの木々の組み合わせが落ち着きます。 |

|

仏殿

本尊の三世仏坐像が祀られています。 阿弥陀、釈迦、弥勒の三体からなるこの仏像は15世紀の作でそれぞれ過去、現在、未来を表します。 |

|

こじんまりとしていますが、気持ちを落ち着かせる庭です。 |

|

スイセンでしょうか。

白く、清楚な花です。 |

|

ロウバイの花も咲いています。

黄色が鮮やかで、可憐です。 |

|

瑞泉寺へ行く途中、源頼朝の墓を参拝します。

■ 法華堂跡、源頼朝の墓

|

|

白旗神社(法華堂跡)

源頼朝は、相模川にかけた橋の完成祝いに出掛け、その帰り稲村ガ崎で落馬しました。

その落馬が原因で、翌年の建久10年(1199)1月、53歳で亡くなり、大倉法華堂(現在の白幡神社)に葬むられました。 |

|

現在の墓は白旗神社のすぐ横の階段を登ったところにあり、江戸時代に島津氏によって建てられたものです。

高さ186cmの五層の大きな石塔です。 |

|

源頼朝の墓から山伝いに、急な山道を登ると、大江広元の墓がある墓地に行くことができます。

急な山道を、息をぜいぜいしながら、登っていきました。 |

|

大江広元は、京都で下級官人をしていましたが、源頼朝に請われて、鎌倉に下り、公文所別当職となって、守護・地頭の設置など幕府の土台造りに深く関わった人物です。

頼朝の重要なブレーンの一人でした。 |

|

源頼朝墓所から、荏柄天神社、鎌倉宮を過ぎ、瑞泉寺(ずいせんじ)まで歩いてきました。

■ 瑞泉寺

瑞泉寺(ずいせんじ)は、山号は錦屏山(きんぺいさん)といい、鎌倉市二階堂にある臨済宗円覚寺派の寺院です。

初代鎌倉公方・足利基氏(足利尊氏の4男)が中興しています。

足利基氏は夢窓国師に帰依し、瑞泉寺は基氏以降、鎌倉公方代々の菩提寺となり、鎌倉五山に次ぐ関東十刹の第一位の格式を誇りました。

開山が夢窓国師、開基は二階堂道蘊(にかいどう どううん)です。

道蘊は出家後の名で、二階堂貞藤(さだふじ)といいます。

二階堂氏は、甲斐国(山梨県)が本拠の有力御家人です。

夢窓さんの第二の故郷が甲斐国だったので、縁が深かったのでしょう。 |

|

登り口に、「夢窓国師古道場」の石碑が立っています。 |

|

この古そうな石段がいいですね。 |

|

|

|

現在、ちょうどスイセンの花が咲き乱れていました。

なぜ、黄色い菊の花が咲いています。 |

|

ロウバイの花もあります。 |

|

仏殿

仏殿の本尊は釈迦牟尼仏とともに、右手に、夢窓国師木造があります。

扉が半分開いており、遠めに拝観することができます。 |

|

瑞泉寺庭園

仏殿の背後に、夢窓国師作と伝えられる岩盤を削って池を配した簡素な庭園があります。

昭和45年の発掘調査によって姿を現したものであるとのことです。 |

|

庭の中央に「やぐら」のような洞窟「天女窟」があり、その前に池泉、左手には二つの橋を池に渡してあります。

右手、山から滝のように、水が流れてきます。 |

瑞泉寺の後方の錦屏山の山頂に、夢窓さんが、へん界一覧亭という山荘を建てました。

知人を集めて、たびたび詩会などを催したそうです。

眺望に優れ、晴れた日には、遠く富士山を望むこともできたとのこと。

現在は、見学不可になっているのが残念です。 |

|

鎌倉駅へ歩いていく道すがら、鎌倉宮を参拝しました。

■ 鎌倉宮

鎌倉宮は、後醍醐天皇の皇子 護良親王(もりよししんのう、あるいは、もりながしんおう)を祭神として、明治2年(1869年)に、明治天皇のご意思により創建されました。

このあたりは、護良親王が、足利直義に幽閉された東光寺のあった所だったそうです。

社殿の背後に、親王が幽閉されたという土牢があります。

護良親王は後醍醐天皇の第三皇子です。 |

|

久しぶりに参拝したら、鳥居の手前右手に、「かわらけ」(素焼きのお皿)を、石にぶつけて、こなごなに砕けば、厄除けになるというものがありました。

初穂料百円です。安いので、私もやってみました。かわらけを石に投げつけ、こなごなに砕きました。 |

|

鎌倉宮 拝殿

|

|

土牢

護良親王が幽閉されたという土牢です。

|

|

御構廟(おかまへどころ)

(御首塚)

護良親王の御首を、淵邊義博がここに置き奉ったといいます。 |