|

■ 筒井城攻防と八王子跡

戦国時代、筒井順慶と松永久秀との間の戦いで、筒井方の拠点だった所だそうです。

|

|

ここには、稲荷神社と、石造十三重塔が建てられています。 |

■ 大和郡山城

天正8年、筒井順慶が織田信長より大和一国20万石を与えられ、筒井城から郡山城に移り、 砦ほどの規模から城の築城を開始します。 天正8年、筒井順慶が織田信長より大和一国20万石を与えられ、筒井城から郡山城に移り、 砦ほどの規模から城の築城を開始します。

城の修築半ばで筒井定次は伊賀上野城へ移封となり、天正13年に豊臣秀長が、大和・紀伊・

和泉100万石の太守として入城し、城の修築が本格化します。

内郭部分が完成した城に、増田長盛が郡山20万石で入封し、城の修築を続け外堀(総堀)を 普請し、城の完成をみました。

しかし、長盛は関ヶ原の役に西軍に属し領地没収となります。

江戸時代、水野勝成、松平忠明と城主が替わり、さらに、本多・松平・本多氏と城主は替わり

ます。

享保9年に甲府城主柳沢吉里が15万石で入封し、以後、柳沢氏は代々居城とし、明治維新を

迎えました。

|

|

|

|

追手門

昭和58(1983)年に再建されたものです。

|

|

|

|

なかなか壮大な規模の堀と本丸を囲む石垣です。ほれぼれと見とれました。 |

|

さかさ地蔵

筒井氏の後、郡山城主となった豊臣秀長は、築城の石は奈良各地から集めましたが、百万石に相応しい城造りのためには石が足りず、寺の庭石、礎石,五輪塔、石地蔵なども集められました。

さかさ地蔵は地蔵菩薩が逆さに石垣に組み込まれています。 |

|

天守台の石垣、今でもよく積まれていて立派です。 |

|

天守台跡 |

|

■ 大納言塚

豊臣秀吉弟にあたり、大和大納言と呼ばれた豊臣秀長の墓所です。

江戸中期に整備されたという墓は、白壁の土塀に囲まれた地に五輪塔が建っています。 |

|

豊臣秀長は、天下統一の野望を果たすために進撃を続ける兄・秀吉をよく助け、郡山城主となってからは、城下での商業を保護・奨励し、町をおおいに繁栄させた領主として現在も崇敬を集めています。 |

|

■ 慈光院

慈光院(じこういん)は奈良県大和郡山市小泉町にある臨済宗大徳寺派の寺院です。

山号は円通山。本尊は釈迦如来。

石州流茶道の祖・小泉藩主片桐石見守貞昌(石州)が創建しました。 |

|

寛文3年(1663年)に石州流茶道の祖・片桐石見守貞昌(石州)が父・貞隆の菩提寺として、大徳寺185世・玉舟和尚(大徹明應禅師)を開山に迎え建立。慈光院の名は父・貞隆の法名「慈光院殿雪庭宗立居士」から採られました。 |

|

ほかに観光客はいなくて、静にゆったりと過ごせました。 |

|

|

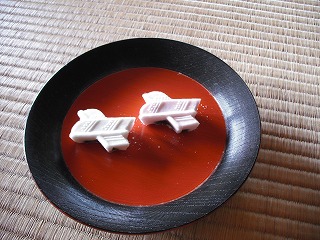

お抹茶をいただきました。心が和みました。

|

|

庭の刈り込みは約70種の植物の混植からなり、椿・さつき・つつじ・ くちなし・さざんか・ふじなど、四季に応じて花が咲き、葉の色が変わるそうです。ちょうど、つつじがきれいでした。 |

|

大刈り込みは、きれいにまん丸に刈り込まれています。 |

|

|

書院(重要文化財)

農家風の外観をもつ慈光院の中心的な建物です。

入母屋造茅葺屋根に桟瓦の庇をめぐらし、十三畳の上の間と、中の間、下の間からなります。

また全体に天井や鴨居の高さを低くしており、座ったときに安らぎや落ち着きが出るよう熟慮されています。

|