|

五輪塔は桃井直常の墓と言われ、地輪の上部と水輪の下部に穴があり、ここに納骨した墓塔と考えられます。左の五輪塔は直常夫人の供養塔と言われています。 |

|

■ 桃井城跡

所在:群馬県北群馬郡吉岡町北下

|

|

ここは南下字大藪の通称城山と呼ばれ、 標高349.4mの丘陵です。平地が見下ろせ、眺望がよいところです。 |

|

南北朝時代、この地に生まれ、足利氏ゆかりの武将・桃井直常が 居城を築いたところと伝えられ、桃井城または大藪城といわれています。榛東村山子田の桃井城と密接な関係にありました。 |

|

城跡の主郭は、おおむね畑になっています。 |

|

丘陵上には、平坦地が広がっています。 |

|

桃井城跡には、ここから入っていきます。やがて砂利道になります。標柱が読めなくなっています。 |

|

桃井城跡につながる、金剛寺跡です。今は小さなお堂があります。 |

|

金剛寺跡に、宝篋印塔があります。応永13(1408)の刻印があり、町指定文化財です。 |

|

同じ丘陵上にある、大藪八幡 |

|

|

|

■ 桃井城跡

所在:群馬県榛東村大字山子田字御堀

こちらは、榛東村にあった桃井城跡です。

|

|

大藪の城を東城と呼び、山子田の城を西城と呼ばれています。両城は二城で対であり、城は同時期に存在し連携した城でした。 |

|

桃井城跡の標柱があるところです。 |

|

そこには、稲荷神社がたっています。 |

|

少し離れたところに地蔵堂があり、湯浅一族の墓所であるそうです。 |

|

|

|

■ 三津屋古墳

所在:群馬県吉岡町

|

|

この古墳はニ段構築から成る八角墳です。八角墳は7世紀中葉以後の主に天皇陵に採用された形式で、全国でも10例程が知られるにすぎない極めて珍しいものです。 |

|

この古墳は葺石や墳丘の稜角良好に残り、立体的にその存在が確かめられた唯一の例として全国から注目を浴びているそうです。 |

|

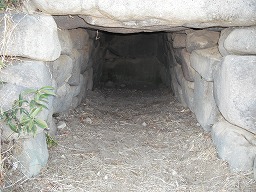

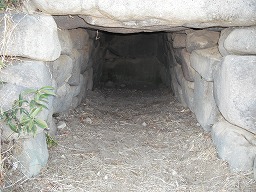

ここから玄室に入ることができ、見学できます。 |

|

玄室です。なかなか天井も高くて広い空間でした。 |

|

■ 桃井池

所在:群馬県北群馬郡吉岡町大字南下

|

|

痩杉の二・三樹が生い立つ芝生の下に泉が湧き出ている。里人は、この泉を桃井の池と呼び、耕地整理の道を曲げてまでして、大切にしています。

|

|

源頼朝が朝廷より守護・地頭の任免権を受け手(一一八五)、桃井郷の地頭職に任ぜられた藤姓桃井八郎の後を継いだ足利四郎源義胤は、下八幡のこの所に館を建てて桃井姓を名乗りました。

義胤が建てたこの館に、正安(一二九九)の頃は桃井六郎貞頼が居住していた。貞頼の嫡子の直常が誕生したとき、館内のこの池の水を汲んで産湯に用いたといいます。 |

|

■ 南下古墳群

所在:群馬県北群馬郡吉岡町大字南下

|

|

吉岡町南下の丘陵上にあり、かつては40基以上の古墳が存在しましたが、現在は9基のみが残り、うち5基の石室が見学できます。 |

|

南下C号古墳

丘陵頂部に築かれた直径約19mの円墳で、埴輪片が見つかっています。 |

|

横穴式石室は東向きに開口する自然石乱石積みで、築造時期は6世紀後半、南下古墳群中では最古の古墳だそうです。 |

|

南下C号古墳

直径約13mの円墳で、埴輪、葺石は見つかっていません。築造時期は7世紀中頃、A号墳に先行すると推定されています。

|

|

横穴式石室は、薮におおわれて、見づらいですが、南西に開口し、自然石乱石積です。C号墳と比べると大型化しています。 |

|

南下E号古墳

直径約17mの円墳か方墳で、葺石、埴輪は確認されていません。築造時期はA号墳の少し後の七世紀末の築造と推定されています。

|

|

横穴式石室が南西に開口、羨道は半壊していますが、玄室は現存しています。 |

|

南下B号古墳

直径約30mの円墳と推定され、埴輪、葺石は確認されていません。築造時期はA、E号墳に先行する7世紀中頃の築造と考えられます。 |

|

南下C号古墳

|

|

|

|

■ 多胡碑(たごひ)

所在:群馬県高崎市吉井町池字御門 |

|

多胡碑は、にある古碑(金石文)で、国の特別史跡に指定されています。

山ノ上碑、金井沢碑とともに「上野三碑」と総称され、那須国造碑(700年 栃木県)多賀城碑(762年 宮城県)とともに、日本三古碑と呼ばれます。 |

|

多胡碑は、奈良時代初期の和銅4(711)年に当時の群馬県では14番目の郡の多胡郡が誕生したことを記す記念碑です。当時の三つの郡から三百戸を分割し、新しく多胡郡を設けたことが記されています。

また、碑文のなかに、穂積親王、藤原不比等の朝廷の有力人物が示されています。 |