|

日泰寺は、仏教各派が輪番で管理を行う日本で唯一の超宗派の寺院です。

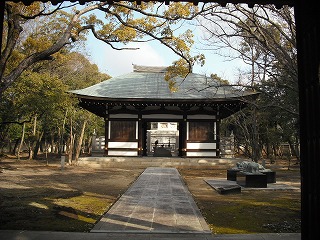

大きな山門が向かえてくれます。 |

|

10万坪という広大な境内です。

明治31年(1898年)、仏教の開祖、お釈迦様(ゴータマ・シッダルータ)の遺骨、仏舎利がイギリスにより発見されました。

明治32年(1899年)、仏舎利は、イギリスからタイ王国へ譲渡されました。

明治33年(1900年)、仏舎利が、タイ王国ラマ五世(ラーマ5世)から日本へ贈られました。 |

| 明治33年(1900)にインドで発見されタイ国王から寄贈された釈迦の仏舎利(遺骨)と金銅の仏像を安置するため、37年(1904)に建立されました。 |

|

日泰寺 五重塔

五重塔は平成9年3月(1997)に建立された本格的な木造五重塔です。

高さ約30mで、山口の瑠璃光寺五重塔をモデルとしたといわれます。

|

|

流麗な塔です。初層から五層へと少しずつ小さくなっているのでしょうか。均整がとれています。 |

|

日泰寺 本堂

|

|

仏舎利は、本堂のある境内からやや離れた奉安塔の中に安置されています。 |

|

遺骨を安置する奉安塔は、ガンダーラ様式だそうです。

こちらの奥にあるようですが、立入禁止のうえ、奉安塔は見えませんでした。 |

|

日泰寺を見学し地下鉄駅へ向かう途中のコメダ珈琲店に入り、モーニングを食べ休憩しました。

|

|

|

■ 興正寺(こうしょうじ)

所在地:愛知県名古屋市昭和区八事本町78

興正寺は、高野山真言宗の別格本山で、通称は八事観音といわれています。

高野山において弘法大師の五鈷杵を授かった天瑞圓照により1686年(貞享3年)に建立されました。

1688年尾張藩二代目藩主徳川光友の帰依を受け、尾張徳川家の祈願寺として繁栄しました。 |

|

山門の向こうに、五重塔が見えてきます。 |

|

興正寺 五重塔

文化5年(1808年)の建立で。東海地区に現存する唯一の木造五重塔として、1982年に国の重要文化財に指定されました。 |

|

圓照堂 |

|

|

■ 笠覆寺(りゅうふくじ)

所在地:愛知県名古屋市南区笠寺町上新町83

笠覆寺(りゅうふくじ)は、山号は天林山。一般には笠寺観音(かさでらかんのん)の通称で知られています。

|

|

雨露にさらされるがままになっていた十一面観音像を、旅の途中で通りかかった藤原兼平(藤原基経の子、875年-935年)が、雨の日にこの観音像を笠で覆った娘を見初め、都へ連れ帰り玉照姫と名付け妻としました。

この縁で兼平と姫により現在の場所に観音像を祀る寺が建立され、笠で覆う寺、即ち笠覆寺と名付けられたといいます。笠寺の通称・地名等もこの寺院名に由来します。 |

|

笠覆寺 多宝塔

江戸時代初期の正保年中 1644〜1647年の建築で、屋根は銅板葺です。簡素ながらも素晴らしい多宝塔です。 |

|

|

■ 観音寺(かんのんじ)

所在地:愛知県名古屋市中川区荒子町営窓138

観音寺は荒子観音として親しまれ、尾張四観音の一つとして、庶民の信仰を集めてきました。

|

|

本堂

寺伝によれば観音寺は、奈良時代の天平元年(729)に、泰澄和尚により開基されたといいます。 |

|

観音寺 多宝塔

多宝塔は、国指定の重要文化財で、室町時代後期 天文五年(1536年)の建築です。柿葺きで、高さ 11.5mあります。

平成13年に解体修理が終了しています。古色蒼然たる多宝塔です。 |

|

|

■ 犬山城

名古屋駅に戻り、名鉄で犬山遊園へ来ました。初めて、犬山城を見学します。 |

|

20分ぐらい歩いて犬山城へ着ました。 |

|

犬山城の前身となる砦を織田信長の叔父である信康が改修して築いたものを石川貞清が改修し現在のような形となりました。建築用材は金山城の建物の一切を解体移築したという「金山越」の伝承があります。 |

江戸時代には尾張藩の付家老・成瀬正成が入城し、成瀬氏9代が明治まで城主として居城としました。

現存する天守が建てられた年代については天文期説、慶長期説などがあるが、現在のような姿となったのは成瀬正成が改修した1617年(元和3年)ごろであるとされています。近年まで、城主であった成瀬家が個人所有する文化財であったが、現在は財団法人に譲渡されています。

|

|

国宝犬山城は、木曽川のほとり高さ約88mほどの小高い山の上に建てられています。 |

|

犬山城は、別名、白帝城とも呼ばれています。天守閣からの眺めは絶景です。 |

|

ほんとうに素晴らしい眺めです。 |

|

|

|

正面から写真を撮ってみました。 |

|

天守閣の最上階の回廊は、木造で古いこともあり、ちょっと怖かったです。 |

|

|

■ 有楽苑

犬山城がある丘を降り、有楽苑に来ました。

|

|

|

|

有楽苑には、国宝茶室如庵、元庵、弘庵などの茶室があり、静かなたたずまいをみせています。

|

|

園内を散策しながら、のんびりと美しい庭園の風情を楽しめます。 |

|

重要文化財旧正伝院書院 |

|

国宝茶室如庵

如庵は、茶の湯の創世期に尾張の国が生んだ大茶匠・織田有楽斎が建てた茶室で、昭和11年に国宝の指定をうけた茶道文化史上貴重な遺構です。京都山崎妙喜庵内の待庵、大徳寺龍光院内の密庵とともに、現存する国宝茶席3名席の1つです。 |

|

織田有楽斎は信長の実弟として天文16年(1547)に生まれました。波瀾に富んだ人生を送った彼は有楽の生涯を写すがごとく茶室如庵は各地を点々としましたが、昭和47年に犬山城下の佳境の地に移築され、「有楽苑」と名付けられました。 |

|

園内に小川が造られています。 |

|

上段の流れです。 |

|

元庵

有楽齋が大阪・天満に構えた茶室を古図に基づいて復元されています。

|

|

|